Сначала использовались носители из целлулоида, позже – каучуковые и шеллачные. Однако они были громоздкими и ломкими. «Долгие» (виниловые) пластинки появились только после Второй мировой войны. Существовали диски и из других материалов. Позднее выпускались «горящие письма» - бумажные диски с тонким восковым покрытием. Часто встречалась «музыка на костях» - записи на рентгеновских снимках.

Производство и распространение музыкального «самиздата» – использованных плёнок с изображением частей скелета, было делом опасным и даже наказуемым реальным сроком заключения под стражу. Особо свободолюбивые, «идейные» меломаны могли получить до 10 лет тюрьмы. Но продавцы «из-под полы» шли на риск. Делали они это не столько ради выгоды, сколько из-за желания нести в массы новую музыку - «рок на костях».

Конечно, «пластинки на рёбрах» отличались от оригинальных виниловых менее чистым звучанием (с заметным треском) и стоили «кустарные» творения дороже. Однако это не помешало народным умельцам развернуть целые мини фабрики по нелегальному производству записей на плёнке в 50-60-х годах. А аресты любителей музыкального «скелета моей бабушки» только сильнее разжигали интерес молодёжи к зарубежному образу жизни. Так, культура «стиляг» стала андеграундной, запретной.

Советский патефон представлял собой компактный подвид граммофона. От второго типа аппарата он отличался небольшим встроенным рупором и имел вид миниатюрного чемодана с ручкой. В 30-е-50-е годы огромной популярностью пользовались танцевальные вечера: люди собирались во дворе или в просторной гостиной, ставили патефон на подоконник и танцевали под песни любимых исполнителей.

В связи с таким бурным интересом к музыке и танцам после окончания Великой Отечественной войны перед вятскополянскими машиностроителями была поставлена задача - освоить и организовать выпуск патефонов. К октябрю 1945 года были собраны первые пять экземпляров, было налажено и серийное производство. За год завод выпустил 20 тысяч патефонов. К середине 1950-х на полках магазинов стало появляться все больше новых музыкальных устройств - радиол и проигрывателей. Спрос покупателей на патефоны постепенно начал падать. В 1955 году их производство было вовсе остановлено.

Журнал «Радио», выходящий и сегодня, в советское время был очень популярным ежемесячным научно-техническим изданием, посвящённым вопросам радиолюбительства и адресованным широкой аудитории. На его страницах публиковались обучающие материалы, описания и схемы приемников.

Под своим современным названием журнал увидел свет в 1946 году. За заслуги перед государством и обществом издание было награждено Орденом Трудового Красного Знамени.

Первый цикл обучающих статей для начинающих радиолюбителей назывался «Шаг за шагом». Его публикация началась в мае 1959 года. Авторы журнала освещали широкий круг вопросов: от основ передачи и приема радиосигнала, до построения сетевого лампового супергетеродинного вещательного приёмника ДВ и СВ.

В этом же году журнал «Радио» провел конкурс любительских транзисторных приемников. Приз за наиболее пригодную для массового повторения конструкцию получил радиоприемник В. Плотникова «Москва», конструкция которого была опубликована в 11 номере журнала. «Москва» стал настолько популярным, что журнал повторил публикацию схемы и описания в 1963 году.

В 1970 году в журнале было опубликовано описание легендарного радиолюбительского трансивера на электронных лампах Юрия Кудрявцева (UW3DI). Коротковолновики растиражировали эту конструкцию в тысячах экземпляров.

В 1983 году в журнале публиковалось описание и схема первого советского радиолюбительского компьютера «Микро-80».

В 1986 году в журнале были напечатаны схемы, описания и коды программ радиолюбительского компьютера «Радио 86РК», намного более простого в сборке и наладке, чем «Микро-80», и программно с ним совместимого.

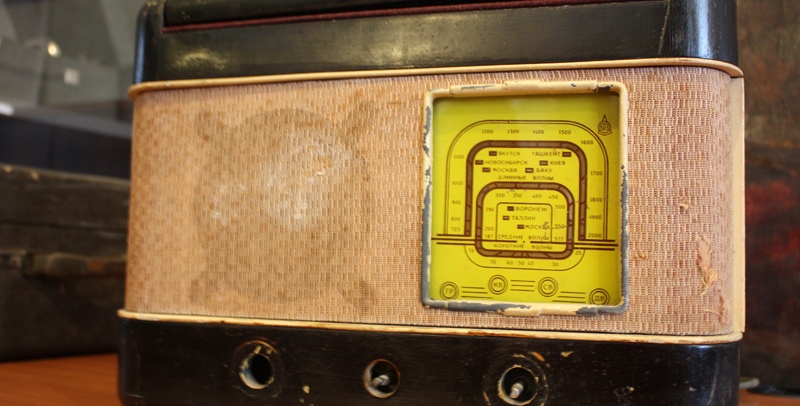

Модель приёмника (внешний вид и конструкция) стала основой для создания других радиол этой серии. Выпуск «Урал-49» Сарапульским заводом имени Серго Орджоникидзе относится к 1949-1950 годам. Это был крупногабаритный электропроигрыватель долгих пластинок, и весил он порядка 24 кг. Диапазон звуковых частот устройства составлял 100-4000 Гц. При переключении приёмника в режим воспроизведения записей подсветка шкалы выключалась. Грузный «Урал-49» невзрачного вида привлекал современных радиослушателей тем, что он мог воспроизводить «музыку на костях».

Выпуск устройства начался в 1952 году на Бердском радиозаводе. Радиола «Рекорд 52» воспроизводила речевые и музыкальные программы с грампластинок и принимала радиосигнал в трёх диапазонах: ДВ, СВ и КВ. На верхней панели устройства находился переключатель для перехода от эфирного вещания к проигрыванию записей.

Выглядела радиола как средних размеров деревянный ящик, покрытый лаком, с тремя переключателями и шкалой частот на передней стенке. От своих предшественников «Рекорд 52» отличался улучшенной электросхемой, повышенной надёжностью и электробезопасностью.

Портативный транзисторный радиоприёмник «ВЭФ-Спидола-10» выпускался на Рижском заводе совместно со «Спидола» с начала 1960-х годов. От последнего прибора приёмник отличался только внешним оформлением – корпус «рубленой» трапециевидной формы, и конструкцией шкалы настройки – она стала шире, единой для всех диапазонов. Набор последних был стандартным – ДВ, СВ и пять типов КВ. Длинные и средние волны принимались магнитной антенной, а короткие – выдвижной телескопической.

Во всех отношениях радиоприёмник «ВЭФ-Спидола-10» был выгодным приобретением. При ежедневном воспроизведении музыки в течение нескольких часов заряда батареек хватало на 2, а иногда и 3 месяца. Прочная и надёжная конструкция приёмника продлевала его срок службы на долгие года. Выпуск радио был связан с необходимостью расширения ассортимента радиоприёмников. Однако, по свидетельствам современников, в свободной продаже аппарата не было, а на барахолке за него приходилось платить «приличную» сумму.

«Нота» — ламповый настольный катушечный магнитофон-приставка с питанием от сети. Это односкоростной, двухдорожечный, монофонический магнитофон.

В 1969 году Новосибирский электромеханический завод начал выпускать магнитофонную приставку «Нота-М». Данная модель МП – изменённая серийная приставка «Нота». У модернизированной деки был железный футляр, покрытый цветным пластиком. Обновлена верхняя панель, форма клавиш и ручки управления.

Магнитофонную приставку использовали для записи и воспроизведения фонограмм от микрофона, звукоснимателя и радиотрансляционной линии. Для прослушивания результата аппарат подключали к усилителю низкой частоты приёмника или телевизора. Применялась двухдорожечная система записи, перенести на плёнку можно было до часа звучащей музыки.

Чёрно-белый телевизионный приёмник «Рекорд-67» выпускался воронежским заводом «Электросигнал». Телевизор показывал программы любого из 12 каналов. Мог принимать сигнал в метровом диапазоне волн. В отличие от предшествующей модели у модификации «Рекорда» 1967 года появился разъем для подключения приставки двухречевого сопровождения.

Предполагалось, что в республиках московские телепередачи будут синхронно переводиться на местные языки, а национальные телепрограммы - на русский. Подключив специальную приставку к телевизору, зритель мог бы выбирать язык звукового сопровождения, щелкая переключателем. Об этой прогрессивной технологии на своих страницах с энтузиазмом рассказывал журнал «Радио».

Первый портативный радиоприёмник «ВЭФ-201» вышел с конвейера одноимённого Рижского электротехнического завода в начале 1969 года. Транзисторный прибор транслировал эфиры радиостанций в диапазонах ДВ, СВ и нескольких поддиапазонах КВ, на которых наиболее удачливым меломанам удавалось ловить «голоса» из-за океана. «ВЭФ-201» не был привязан к розетке. Его питала батарея, заряжающаяся через специальный блок от электрической сети.

В конце 60-х – начале 70-х «ВЭФ-201» был едва ли не единственным в своём роде. Благодаря стильному дизайну и широкому диапазону частот приёмник имел бешеный успех среди молодёжи. Хоть и доносилась музыка из динамиков с заметными помехами.

Выпуском сетевого катушечного магнитофона-приставки «Маяк» с 1970-х занимался одноимённый Киевский завод. Было целое семейство магнитофонов-приставок от «Маяк 201» до «Маяк 206». Наиболее массовый магнитофон - «Маяк-203».

Устройство позволяет осуществлять стереофоническую запись на одну универсальную головку на магнитной ленте и её воспроизведение на свою и внешнюю акустическую систему и головные телефоны.

В модели предусмотрены раздельная регулировка уровня записи, ускоренная перемотка ленты, временный останов ленты, автоматический стоп ленты при окончании и обрыве, контроль уровня записи раздельно по каналам при неподвижной и движущейся ленте, регулировка тембров, регулировка громкости с тонкомпенсацией, трехдекадный механический счётчик ленты, использование магнитофона в качестве усилителя звуковой частоты, отключение головок. Уровень записи контролируется стрелочными индикаторами, а качество - прослушиванием. Магнитофон выполнен в виде переносной конструкциии в деревянном корпусе. Магнитофон питается от сети, потребляя мощность 65 Вт. Скорость ленты 19,05, 9,53 и 4,76 см/с.