оркестры и хоры, военные песни, кантата о Сталине

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

1930 - 1950

Наши девушки из институтского хора, особенно с дорожного факультета, во время перемены между лекциями могли прямо в какой-то рекреации спеть хором из 8-10 человек что-нибудь энергичное - «Нам нет преград ни в море, ни на суше» или «Марш демократической молодежи мира»

«

Вечерами с гармонью выходили на круг, пели песни и танцевали.

»

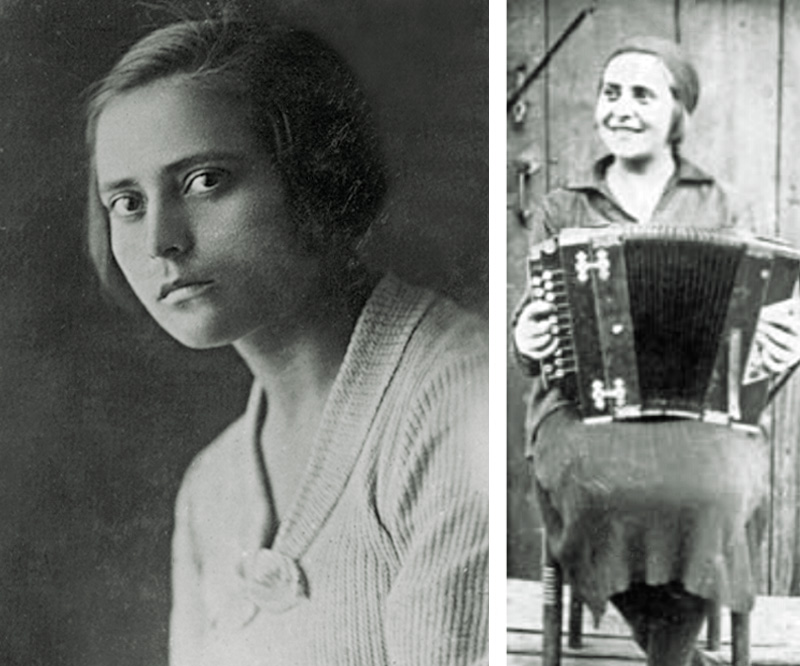

В те далекие годы нашей студенческой юности гармонь была самым популярным музыкальным инструментом. Не было у нас ни транзисторных приемников, ни фортепьяно, ни, даже, радиорепродукторов. Летом бригада комсомольцев выезжала в деревню на ликвидацию безграмотности. Вечерами с гармонью выходили на круг, пели песни и танцевали. Особенно часто пели любимую, трогательную, комсомольскую песню:

Там вдали, за рекой

Засверкали огни,

В небе ясном заря догорала.

Сотня юных бойцов

Из Буденовских войск

На разведку в поля поскакала…

Играть на гармони я умела еще с раннего детства. В нашей семье мои братья хорошо играли и научили меня.

«

Мы тратили свое время на учебу, спорт, общественную работу, художественную самодеятельность, на танцы, кино и театр, на ухаживания за девушками.

»

Танцы были под пианино или аккордеон в комнате отдыха общежития. Один-два раза в неделю танцевали в вестибюле (где гардероб) под духовой оркестр и радиолу.

Звучала современная для того времени музыка: в основном советские военные и послевоенные песни. В моде был Вадим Козин. Эстрадный джаз-оркестр играл разные вещи. Были попурри из русских народных песен и сверх-джаз, где «свист атомной бомбы сочетался со звуками переваривания пищи в желудке». Танцевали больше всего фокстроты и танго.

Мы пели не только военные, но и послевоенные песни: «На кораблях ходил бывало в плаванье», «В городском саду играет духовой оркестр», «Одинокая гармонь», «Протрубили трубачи тревогу» Соловьева-Седого и еще много в том же духе. Наши девушки из институтского хора, особенно с дорожного факультета, во время перемены между лекциями могли прямо в какой-то рекреации спеть хором из 8-10 человек что-нибудь энергичное – «Нам нет преград ни в море, ни на суше» или «Марш демократической молодежи мира».

Студент Иван Болбат (выпуск 1951 года) - обладатель отличного баса - на концертах исполнял «Дывлюсь на небо тай думку гадаю...». Вместе с одной студенткой они исполняли дуэт Одарки и Карася из оперы украинского композитора Сметаны «Запорожец за Дунаем». В нашей комнате жил студент-дорожник Алексей Лысенко, который тоже часто пел украинские песни. Я ему всегда пытался подпеть - иногда получалось.

У нас учился студент Ким, который виртуозно играл на трехструнной домре. Он часто приходил к нам в комнату в общежитии.

Был прекрасный дуэт Юрия Вачугова (дорфак) и Бориса Мысенкова (автомобильный факультет), они выходили с двумя гитарами.

Был один студент - баянист-виртуоз, его фамилию, я, к сожалению, не помню, замечательно играл венгерские танцы Брамса.

У каждого кружка в здании института была своя комната, где проходили репетиции. В клубе репетировал иногда драмкружок и балет.

Из воспоминаний Р. Заверткина

Мы тратили свое время на учебу, спорт, общественную работу, художественную самодеятельность, на танцы, кино и театр, на ухаживания за девушками. У нас были команды (не по одной) по баскетболу, футболу, волейболу. Работали спортивные секции по спортивной и художественной гимнастике, по стрельбе, тяжелой атлетике, гребле, легкой атлетике, теннису, всем зимним видам спорта.

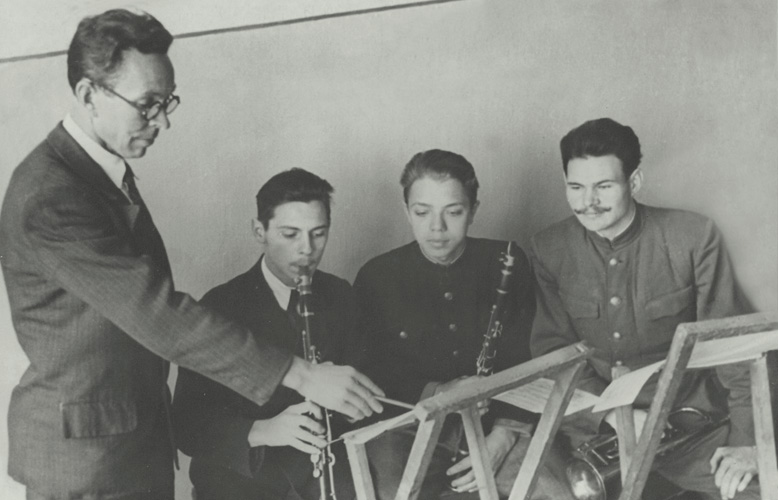

В институте была прекрасная художественная самодеятельность: драмстудия, которую кружком назвать просто нельзя. Они, например, отлично ставили «Любовь Яровую» Тренева. Балетная и вокальная студии, хор, целых три оркестра, которыми руководили профессиональные артисты и музыканты. Руководителем эстрадного и оркестра народных инструментов был молодой композитор Виктор Лацков, духовым руководил сначала старейший музыкант кларнетист Александр Григорьевич Петрушков, через год – профессиональный трубач Виктор Кузьмин.

Среди наших студентов были очень талантливые ребята. Студент Анатолий Смурыгин читал монолог Незнамова из «Без вины виноватые» не хуже, и, по-моему, даже лучше, чем артист Владимир Дружников. Его голос «с надрывом» не оставлял никого равнодушным в зале.

Михаил Гольцев и Юрий Вачугов выдавали такой конферанс, что все держались за животы. А дуэт Борис Мысенков – Юрий Вачугов прекрасно исполнял фронтовые песни.

Наша самодеятельность успешно выступала на городских и областных смотрах, на многих торжественных мероприятиях. Выступления неизменно начинались исполнением хора – человек 90 – кантаты о Сталине (так было):

От края до края, по горным вершинам,

Где горный орел совершает полет,

О Сталине мудром, родном и любимом

Прекрасную песню слагает народ.

Великолепная музыка Александрова. В конце кантаты – по-музыкальному «кода» - сильная и величественная мелодия под звуки литавр, высокие сигналы труб, резкие и торжественные, даже у нас – исполнителей вызывала дрожь. Я ходил на некоторые репетиции хора и даже иногда в составе хора выходил на сцену.

Духовой оркестр САДИ. В 1 ряду 4 слева - руководитель оркестра В. Кузьмин, 5 слева - Р. Заверткин. Саратов. 1948 г.

Немедленно стал играть сразу в двух оркестрах, в духовом на кларнете и в оркестре народных инструментов – на домре, альте. В духовом оркестре я долгое время был старостой. Оба оркестра выступали на институтских концертах, а духовой еще играл гимн СССР на торжественных собраниях, вел колонну института на демонстрациях, играл на вечерах танцев (от этого мы имели небольшую копейку). Иногда мы сами, без руководителя играли на похоронах, тоже зарабатывали небольшую денежку. <…> похоронная процессия до кладбища шла пешком. Во время этого печального пути оркестр почти все время играл. Я немного научился играть на малом басе «С» и на похоронах надевал на себя этот нелегкий инструмент.

У нас проводились факультетские смотры художественной самодеятельности. Наш дорожно-мостовой факультет неизменно выставлял на такие смотры-концерты струнный оркестр из мандолин, гитар, домр и балалаек. Была даже балалайка-контрабас. И я неизменно выступал в этом оркестре, играл на мандолине.

Отголоски военного времени чувствовались в нашей жизни еще очень долго. На вечерах отдыха и смотрах художественной самодеятельности почти все песни были военными и послевоенными. Достаточно их вспомнить: «На солнечной поляночке», «Полевая почта», «Офицерский вальс», «Партизанская борода», «Песня фронтового шофера», «Эх, дороги…», «Огонек», «Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои», «Землянка», «Горит свечи огарочек», «Эх ты, ласточка-касатка, быстрокрылая», «Песня военного корреспондента», «В лесу прифронтовом», «Летят перелетные птицы» и очень, очень много других прекрасных песен. Авторов слов и музыки мы, конечно, не знали.

Один из наших студентов Александр Толчанов решил стать певцом и сделался солистом ансамбля в кинотеатре «Центральный». Помните слова: «Только песня остается с человеком, песня не прощается с тобой»? Эту песню позднее я впервые услышал в прекрасном исполнении А. Толчанова.

Некоторые песни отражали тогдашнюю политическую обстановку. В песне «Я демобилизованный» мы пели:

Коль враги пойдут на нас,

Будет выполнен наказ

От трудящихся всех масс

Приготовили у нас

Вроде атомный фугас,

То, что надо в самый раз,

И кое-что другое…

А марш дорожников, написанный студентами Харьковского автодорожного института, содержал такие слова:

Нам всюду дорога открыта,

Но, если нарушат наш труд,

Дорожники и к Уолл-Стриту

Прямую дорогу найдут.

Константин Похвалынский – директор клуба Саратовского политехнического института: [фильм] // Нижнее Поволжье: киножурнал. 1980. №10. Саратов: Нижне-Волжская студия кинохроники.

«

Старик продал собственную корову, чтоб оборудовать сцену на вырученные деньги: — Сыграть бы еще раз на сцене, — говорил он, — а потом и умирать не жалко.

»

Здание нового института было просторным, состояло из восьми секций, имело просторные аудитории, большой актовый зал. Через дорогу от учебного корпуса находилось большое четырехэтажное общежитие. Но нас, вновь прибывших <…>, разместили в восьмой секции учебного корпуса. И в комнате нас было человек по тринадцать.

Стипендию, как правило, получала повышенную. Но и она была невелика — четыреста девяносто рублей, в то время как буханка хлеба на рынке с рук стоила сто рублей. Есть в общем-то хотелось все время. Денег <…> мне не присылали никогда <…>. Но необходимую одежду мне приобретали. Впрочем, у нас никто не одевался шикарно. И это никого не смущало, так как все были довольны судьбой, было весело от каждого пустяка, любили петь, ходить в драматический и оперный театры, на танцы, устраиваемые в институте три раза в неделю, участвовать в художественной самодеятельности. Забывался и голод.

На втором курсе, кроме учебы и танцев, я занималась общественной работой, была избрана членом комитета комсомола, издавали большую стенгазету, ходила в хоровой кружок, в составе которого было более ста человек. Руководил им профессионал, старый майор, очень мягкий и деликатный человек. Зато в драматическом кружке занималась под руководством редчайшего грубияна, артиста Василевского, который, видимо, подражал своему режиссеру. Мы поставили несколько многоактных пьес. И говорят, неплохо.

Студенты 3 курса дорожного факультета. Слева направо в 1 ряду Т. Заверткина (Куделькина), Р. Заверткин, В. Бузулукова, А. Егоров, Е. Мишакина, во 2 ряду З. Беркалиев, Э. Витанович, Г. Карпов (4 слева), А. Надежко (5 слева). 1948-1949 гг.

Самодеятельность давала концерты не только в стенах своего института. Часто, загрузив автобус музыкальными инструментами, мы с шутками и песнями мчались по городу давать концерт в какое-либо предприятие или учебное заведение. Нашей самодеятельности выпадала честь выступать и на сцене саратовского оперного театра, когда там был партийный пленум и приезжали члены ЦК КПСС из Москвы.

На четвертом курсе спектакли мы ставили собственными силами, без театрального режиссера. Случалось, что на декорацию или костюм приходилось тратить все деньги своего тощего кошелька. Но я постоянно помнила о Сидоркине, любителе турковской сцены. Старик продал собственную корову, чтоб оборудовать сцену на вырученные деньги:

— Сыграть бы еще раз на сцене, — говорил он, — а потом и умирать не жалко.

В течение всей войны коллектив САДИ шефствовал над одним из военных госпиталей, размещенных в Саратове. Часть сотрудников вуза была переведена туда на работу, много времени проводили в госпитале и студенты: ухаживали за ранеными, читали им газеты, книги, писали за них письма, стирали белье, убирали палаты, дежурили по ночам у постелей и на крышах, оберегая институт от налетов вражеской авиации.

К праздникам всем коллективом готовили раненым бойцам подарки (кто что может: вино, масло, помидоры, цветы, носовые платки, табак, бумагу, карандаши, кисеты, книги), силами институтской самодеятельности устраивали концерты, весь сбор от которых отправлялся на фронт, выделяли деньги из своей зарплаты. На подарки бойцам Красной Армии в связи с празднованием 26 годовщины РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) в 1944 году было собрано 3000 рублей, и 3000 рублей направлено на нужды раненых в саратовские госпитали.