Петров Владилен Васильевич

Доктор технических наук, профессор кафедры «Теория сооружений и строительных конструкций», заведующий кафедрой «Теория сооружений и строительных конструкций».

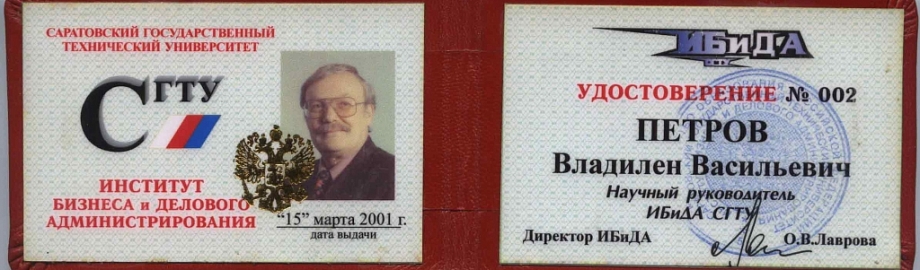

Проректор по научной работе (1977-1988), ректор Саратовского государственного технического университета (1988-1998), организатор Высшей школы бизнеса в составе СГТУ, её директор и научный руководитель (1998-2000). Являлся членом президиума Ассоциации российских вузов.

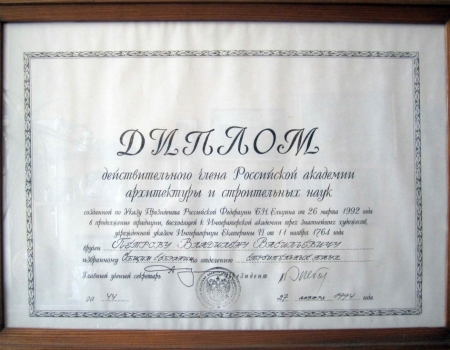

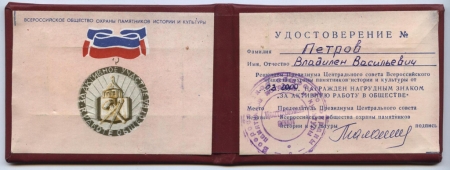

Академик Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), вице-президент ассоциации промышленных предприятий области «РОСС», член президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

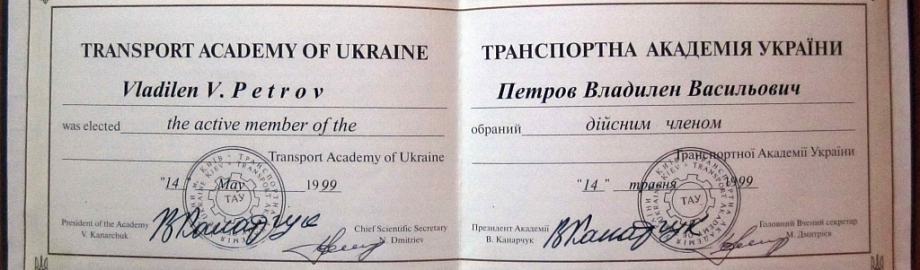

Член общественных академий: Академии инженерных наук РФ, Международной инженерной академии, Международной академии наук высшей школы, Академии транспорта РФ, Академии транспорта Украины, Архитектурно-строительной академии РФ, Академии проблем качества РФ.

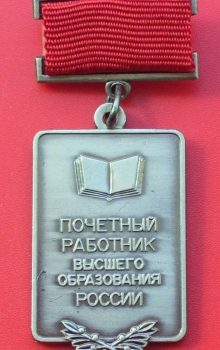

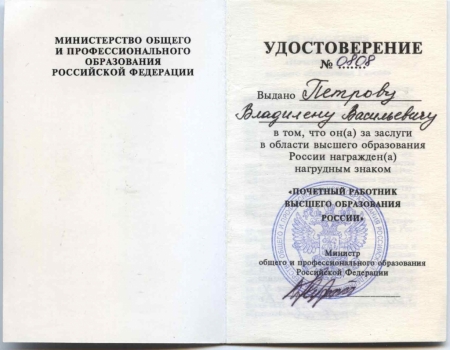

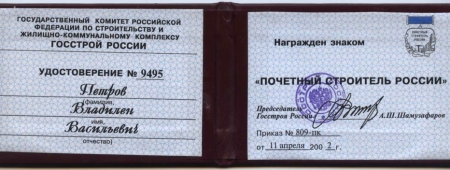

Заслуженный деятель науки и техники РФ, почётный работник высшего профессионального образования РФ, почётный строитель России, почётный член ВООПИиК.

«Нелинейная» творческая биография академика В.В. Петрова

После окончания в 1957 г. строительно-технологического факультета МИСИ им. В.В. Куйбышева Владилену Васильевичу Петрову пришлось решать жизненно важную для него проблему: заниматься в дальнейшем технологией строительных материалов и изделий или посвятить свою творческую жизнь строительной механике. Дело в том, что еще на третьем курсе института он увлекся этой интересной дисциплиной и активно.

Занимался в студенческом научном кружке при кафедре «Строительная механика». Вместе со студентами Д. Соболевым и Э. Кузнецовым было выполнено исследование по применению вариационного метода В.З. Власова сведения двумерных задач к одномерным к расчету трапециевидных пластинок и пирамидального бункера. Эта работа получила первую премию на

Всесоюзном смотре студенческих научных работ, а все три автора получили впоследствии рекомендацию для поступления в аспирантуру, и стали докторами наук. Так начиналась творческая биография В.В. Петрова.

Научным руководителем молодого аспиранта стал выдающийся ученый член-коррспондент АН СССР Василий Захарович Власов. Он предложил своему ученику на выбор два направления исследований: совершенствовать методы расчета оболочек в традиционной линейной постановке либо попробовать свои силы в мало изученной в то время области - в исследовании нелинейных задач теории тонкостенных оболочек. Предпочтение было отдано нелинейным задачам, которыми он и занимается всю свою жизнь в науке и которыми он «заразил» своих многочисленных учеников.

В 1961 г. после защиты кандидатской диссертации в Московском авиационном институте В.В. Петров был распределен для работы в

Саратовский политехнический институт - свое единственное место работы. В диссертации нашла развитие идея, высказанная В.З. Власовым, что решение нелинейных задач строительной механики можно осуществить путем последовательного решения линейных задач. Такая схема решения получается, например, в случае постепенного послойного наращивания нагрузки до расчетной величины, при которой уже возникает необходимость учета нелинейных факторов (например, прогибы конструктивного элемента становятся сопоставимыми с его толщиной). Приращение

решения под действием отдельного слоя нагрузки, ввиду его относительной малости, определяется при этом из решения линейного уравнения, в котором учтено напряженно-деформированное состояние, вызванное суммарным действием всех предыдущих слоев нагрузки. Этот метод получил название метода последовательных нагружений. Он позволяет решать вопросы потери устойчивости оболочек и определять их напряженное состояние. В 1959 г. этот метод был опубликован в первой статье В.В. Петрова.

В Саратове вокруг В.В. Петрова постепенно сгруппировались молодые люди, которые хотели приобщиться к решению нелинейных проблем строительной механики, была открыта аспирантура, начал работу научный семинар. Так было положено начало Саратовской научной школе механиков, работающих в области решения актуальных нелинейных задач расчета конструкций.

В работах В.В. Петрова того времени был развит формальный метод линеаризации, позволяющий свести решение широкого круга нелинейных задач к последовательному решению линейных. Метод основан на построении дифференциала Гато для рассматриваемого нелинейного операторного уравнения.

Известно, что эффективность решения нелинейных задач зависит от двух существенных факторов - удачного выбора (построения) начального приближения и применения или разработке подходящего итерационного процесса для его уточнения. Причем для сходимости решения важно, чтобы начальное приближение находилось внутри области сходимости, которая по мере приближения к предельным точкам и точкам бифуркации решения стягивается в точку. Поэтому метод последовательных нагружений также представляет собой метод построения хорошего, в этом смысле, начального приближения.

Были разработаны методики устранения погрешностей линеаризации на основе модифицированного метода Ньютона-Каторовича, интерполяционной процедуры Рунге-Кутта, применительно к рассматриваемому функциональному уравнению, или экстраполяционной процедуры типа Адамса. Предложена модификация метода Ньютона-Каторовича, заключающаяся в том, что оператор левой части заменяется на каждом этапе решения сходным (родственным) ему оператором, имеющим общую область определения с исходным. Этот упрощенный оператор строится путем осреднения (по различным критериям) переменных

коэффициентов, содержащихся в дифференциале Гато. Затем решение уточняется с использованием предложенной Ляпуновым применительно к обыкновенным дифференциальным уравнениям и расширенным В.В. Петровым на уравнения в частных производных процедуры разложения решения в ряд по степеням формально вводимого в уравнение параметра.

Большой интерес представляют исследования В.В. Петрова по разработке и развитию вариационных и численных методов решения краевых задач нелинейной механики пластин и оболочек. Им впервые для решения нелинейных задач применен метод Власова-Канторовича, понижающий размерность решаемой задачи и повышающий эффективность вычислительных процессов. В 1969 году В.В. Петровым, применительно к нелинейным задачам, предложена модификация этого метода - метод вариационных итераций, решающий проблему построения аппроксимирующих функций, учитывающих конкретную нелинейность решаемой задачи. В его работах получила дальнейшее развитие, применительно к нелинейным задачам, еще одна модификация метода Власова-Канторовича - метод двойной аппроксимации.

Ряд работ В.В. Петрова посвящен проблеме построения аппроксимирующих функций при решении нелинейных задач вариационными методами, которые содержали бы в себе особенности конкретной нелинейности рассматриваемой задачи. В основу положен метод построения оператора сходного с рассматриваемым нелинейным. Применение же метода вариационных итераций вообще снимает эту проблему, так как ЭВМ сама строит нелинейные аппроксимирующие функции на каждой из вариационных итераций.

В докторской диссертации В.В. Петрова, защищенной в 1969 г. в МИСИ метод окончательно приобрел ту форму, в которой он известен как метод последовательных нагружений. Зарождение и становление Саратовской школы механиков во многом основано на развитии метода последовательных нагружений и применении его методологии к новым задачам механики. Многие из его учеников сами стали уже крупными учеными и работают над созданием своих научных направлений.

Результаты изложенных выше исследований обобщены в монографии «Метод последовательных нагружений в нелинейной теории пластин и оболочек», вышедшей в 1975 г.

Успешное применение идей и алгоритмов, основанных на использовании метода последовательных нагружений, к решению сложных геометрически нелинейных задач теории оболочек, позволило В.В. Петрову направить деятельность своих учеников на исследование форм потери устойчивости оболочек. Проблема отыскания минимальной критической нагрузки при потере устойчивости оболочек, построение ответвляющихся решений несимметричного вида, описывающих закритическое поведение оболочек - одна из сложнейших задач нелинейной теории оболочек. Оказалось, в частности, что потеря устойчивости оболочки бифуркационного типа по несимметричной форме наступает при меньших значениях нагрузки по сравнению с потерей устойчивости по симметричной форме.

В этот же период метод последовательных нагружений развивался и применительно к расчету нелинейно-упругих пластин и оболочек. Результаты этих исследований обобщены в монографии «Расчет пластинок и оболочек из нелинейно-упругого материала», опубликованной в 1976 г. Математические модели, описывающие поведение оболочек становятся все более сложными. Сюда относятся исследования многослойных и ребристых оболочек, оболочек, выполненных из неоднородных материалов, использование уточненных кинематических гипотез.

Учет конструкционных особенностей оболочек в виде ребер и разномодульности материала оболочки при растяжении и сжатии нашел отражении в серии работ. Рассматривались оболочки с использованием нелинейной разномодульной модели с изломом кривой деформирования в начале координат и без излома. Результаты исследований обобщены в монографии «Деформирование элементов конструкций из нелинейного разномодульного неоднородного материала», которая вышла в свет в 1989 г.

В этот же период проводились исследования по учету температурных воздействий на напряженное состояние пластинок и оболочек. Наряду с влиянием изменения модуля упругости и коэффициента Пуассона под воздействием температурного поля на напряженно-деформированное состояние оболочек исследовалось и влияние изменений диаграммы деформирования при изменении температуры.

Для численного анализа нелинейного поведения конструкций В.В. Петровым был разработан метод последовательного возмущения параметров, явившийся дальнейшим развитием и обобщением метода последовательных нагружений. Метод последовательного возмущения параметров, являясь естественным обобщением метода последовательных нагружений, в частных случаях может быть назван методом последовательных нагреваний, последовательных изгибаний (возмущаются параметры кривизны оболочки), последовательных изменений упруго-пластических свойств материала конструкции, последовательного изменения области интегрирования и т.д. Сравнительно недавно был разработан двухшаговый метод последовательного возмущения параметров, который позволяет заключить точное решение в «вилку». При этом можно значительно увеличить величину возмущаемых параметров и повысить точность решения. Опыт, накопленный при решении задач теории оболочек с учетом двух видов нелинейности, позволил в 1980 г. перейти к задачам, в которых свойства материала конструкции отличались существенной нелинейностью, зависимостью от времени и других параметров. Это новый класс задач о влиянии на прочность, устойчивость и долговечность конструкций агрессивной внешней среды, которая нарушает внутренние связи в материале конструкции.

Широкие прикладные возможности метода последовательного возмущения параметров позволили разработать методику расчета гибких длинномерных конструкций на основе последовательного переноса граничных условий вдоль рассматриваемой конструкции и применения асимптотических разложений. Эти алгоритмы оказались весьма эффективными для оценки статических и динамических характеристик длинномерных элементов морских гидротехнических комплексов. Эти неконсервативные задачи механики возникли в связи с проектированием и эксплуатацией современных технических средств промышленного освоения минеральных ресурсов дна Мирового океана. Результаты исследований работы глубоководных нефтеподъемников (райзеров) и трубопроводов, буксируемых плавсредством, представлены в вышедшей в 1989 г. монографии «Механика длинномерных элементов глубоководных комплексов».

Обобщение применения метода последовательного возмущения параметров к задачам данного класса сделано в монографии «Расчет элементов конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой», которая была опубликована в 1987 г. В этой монографии впервые для расчета напряженного состояния и долговечности конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой, было предложено использовать теорию накопления повреждений. Там же была сформулирована постановка задачи о длительной прочности элементов конструкций, работающих в агрессивных средах, взаимодействующих с материалом конструкции. Научный вклад монографии в развитие данной темы заключается еще в том, что она дала мощный творческий импульс для молодых ученых и аспирантов для работы над этой проблемой. В результате был защищен не один десяток диссертаций, посвященных этой теме.

В условиях эксплуатации конструкций в агрессивных средах материал конструкции при нагружении становится физически нелинейным, с течением времени изменяются его физико-механические характеристики, вдоль пространственных координат появляется неоднородность свойств, степень которой зависит от уровня напряженного состояния, времени взаимодействия, и характеристик агрессивной внешней среды. Модель такого взаимодействия становится многопараметрической. Поэтому была построена модель наведенной неоднородности инвариантного вида по отношению к воздействиям, связанным с неоднородностью физико-механических свойств материала. Основу построения этой модели составила модификация метода последовательного возмущения параметров, в которой всего два параметра - параметр нагрузки и параметр, связывающий девиатор напряжений и девиатор деформаций. В общем случае теория наведенной неоднородности является обобщением деформационной теории пластичности на новый класс задач.

Теория пластин и оболочек с наведенной неоднородностью в силу своего эволюционного характера, позволяющего учесть историю совместного протекания необратимых процессов деформирования материала и деградации его физико-механических свойств, позволила сформулировать новую постановку задач устойчивости пластинок и оболочек. В этой постановке в качестве определяемого параметра выступает критическое время воздействия агрессивной среды на материал конструкции. Результаты исследований опубликованы в 1996 г. в монографии «Теория наведенной неоднородности и ее приложения к проблеме устойчивости пластин и оболочек».

Научная школа саратовских механиков, лидером которой заслуженно признан академик РААСН Владилен Васильевич Петров, объединяет многих талантливых ученых и непрерывно пополняется. Более чем у 60 кандидатов наук В.В. Петров был научным руководителем. Девять его учеников, у которых он был научным консультантом, уже защитили свои докторские диссертации, и имеют своих учеников. Два докторанта завершают свои исследования. Всех его учеников объединяет одно - они работают только над нелинейными проблемами, и каждый из них создает свою «нелинейную» научную биографию.

Основные биографические данные академика В.В. Петрова

Родился 13. 03. 1935 г. во Владимирской области.

1957 г. - окончил МИСИ им. В.В.Куйбышева.

1957 - 1960 гг. - учился в аспирантуре МИСИ.

1961 г. - защитил кандидатскую диссертацию в МАИ им. Орджоникидзе.

1961 г. - зачислен ассистентом в Саратовский политехнический

институт.

1970 г. - защитил докторскую диссертацию в МИСИ.

1977 - 1988 г.г. - являлся проректором по научной работе СПИ.

1988 - 1998 г.г. - являлся ректором Саратовского политехнического института, позже Саратовского технического университета, который был им организован на базе СПИ.

Под руководством В.В. Петрова защищены 64 кандидатских и 13 докторских диссертаций.

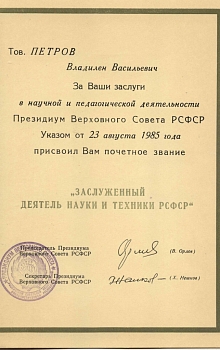

Присвоены почетные звания: «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» (1985) и «Почетный работник высшего образования России».

Почетный строитель РФ.

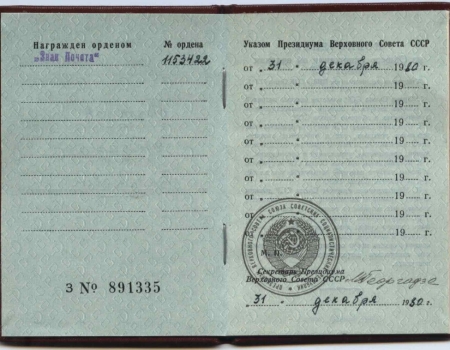

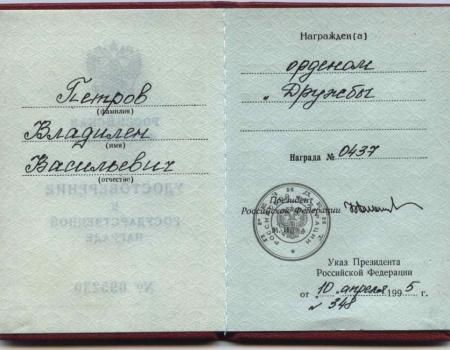

Кавалер орденов «Знак почета» и «Дружба народов».

Звание «Человек года» (Саратов, 1993)

Женат, имеет сына.

-

Медаль «За доблестный труд. К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина»

Дата вручения: 1970 г. -

Знак «Победитель социалистического соревнования 1974 года»

Дата вручения: 1975 г. -

Орден «Знак Почета»

Дата вручения: 1980 г. -

Знак «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР»

Дата вручения: 1985 г. -

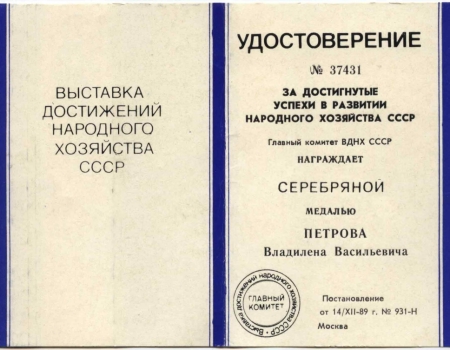

Серебряная медаль ВДНХ СССР

Дата вручения: 1989 г. -

Медаль «Ветеран труда»

Дата вручения: 1990 г. -

Орден Дружбы

Дата вручения: 1995 г. -

Нагрудный знак «Почетный работник высшего образования России»

Дата вручения: 1997 г. -

Нагрудный знак «Почётный строитель России»

Дата вручения: 2002 г. -

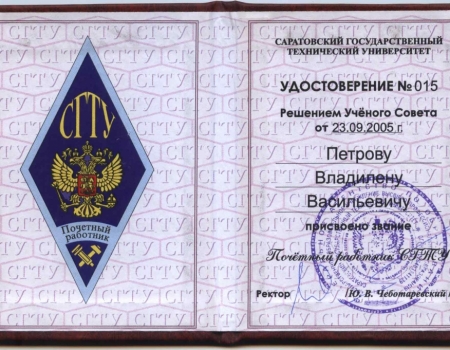

Знак «Почетный работник СГТУ»

Дата вручения: 2005 г. -

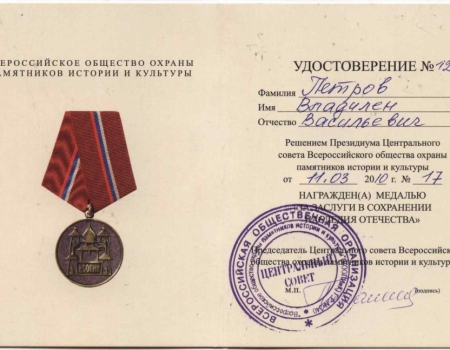

Медаль ВООПИиК «За заслуги в сохранении наследия Отечества»

Дата вручения: 2010 г. -

Медаль «За заслуги в предпринимательстве»

Дата вручения: 2011 г.

-

Глобус Земли. Подарок В.В. Петрову на один из юбилеев

-

Древо учеников В.В. Петрова. 1995 г. Саратов

-

Монастырь. Холст, масло. Художник - В. Маркушина. Саратов. 1998 г.

-

Ваза от ООО «Саратовинтерьерстекло». Саратов. 2005 г

-

Памятная настольная медаль от Торгово-промышленной палаты Саратовской области. Саратов. 2006 г.

-

Консерватория. Масло, картон. Художник - Ю.А. Ширяев. Саратов. 2000-е гг.

-

Памятная настольная медаль к 100-летию Саратовского государственного университета. Саратов. 2009 г.

-

Настольная медаль «В память открытия Саратовского университета». Россия. 1909 г. Копия. . Саратов. 2009 г.

-

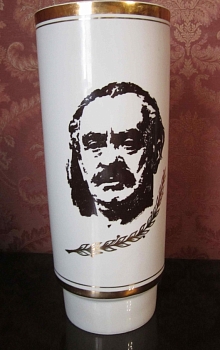

Кружка с портретом В.В. Петрова - подарок от коллектива кафедры МТБ. Саратов. 2010 г.

-

Шахматы ручной работы. 2010 г. Подарок ректора Волгоградского архитектурно-строительного университета, профессора В.А. Игнатьева. Саратов. 2010 г.

Л.Д. Есина. Будущее начинается сегодня / Вестник СГТУ. - Сентябрь 2005 г. - № 3(8).

-

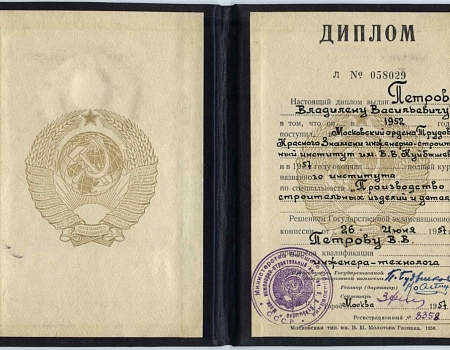

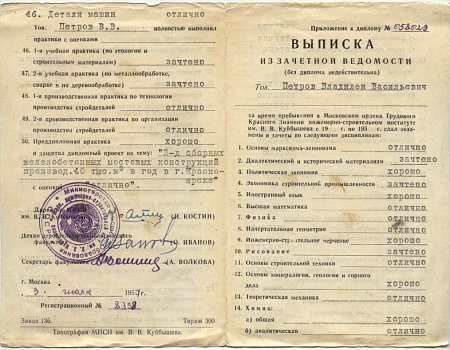

Диплом о высшем образовании. Выписка из зачетной ведомости. Москва. 1957 г.

-

Грамота Саратовского городского комитета по физкультуре и спорту. Саратов. 1961 г.

-

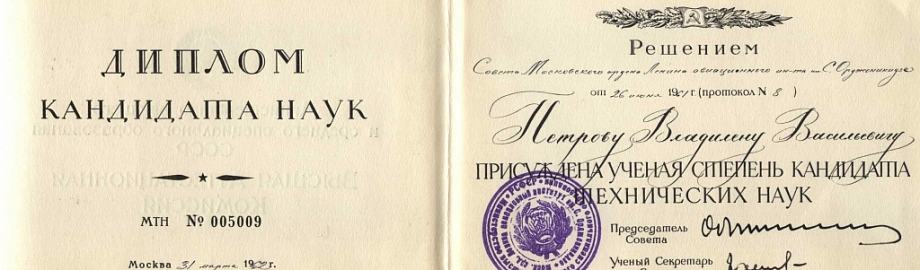

Диплом кандидата наук. Москва. 1962 г.

-

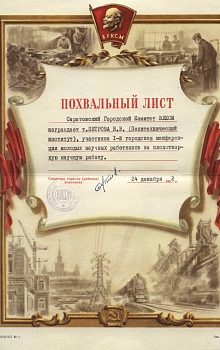

Похвальный лист Саратовского городского комитета ВЛКСМ. Саратов. 1962 г.

-

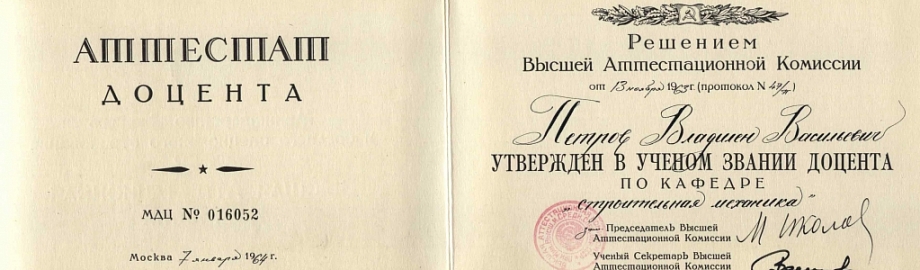

Аттестат доцента. Москва. 1964 г.

-

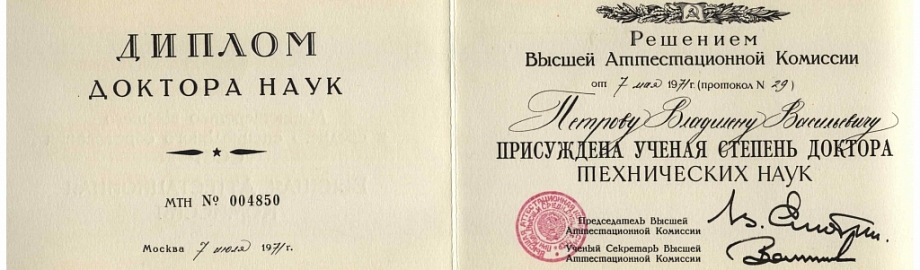

Диплом доктора наук. Москва. 1971 г.

-

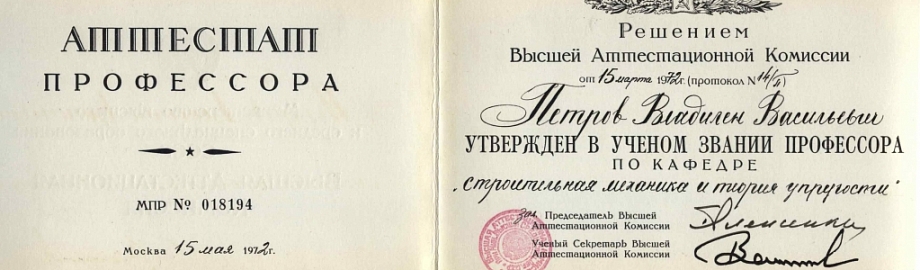

Аттестат профессора. Москва. 1972 г.

-

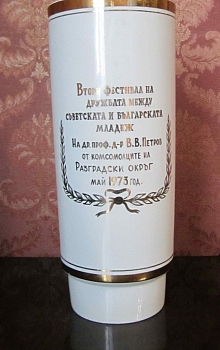

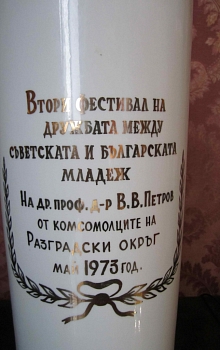

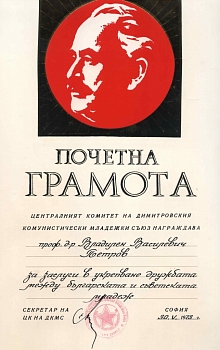

Грамота Союза молодёжи Болгарии. София. 1973 г.

-

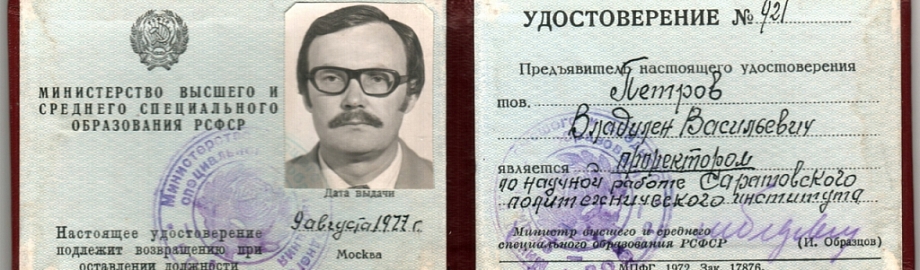

Удостоверение проректора по научной работе Саратовского политехнического института. Москва. 1977 г.

-

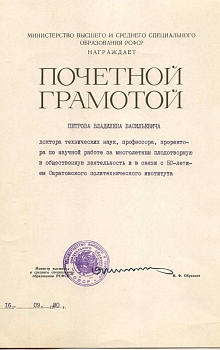

Грамота Министерства высшего и среднего образования РСФСР. 1980 г.

-

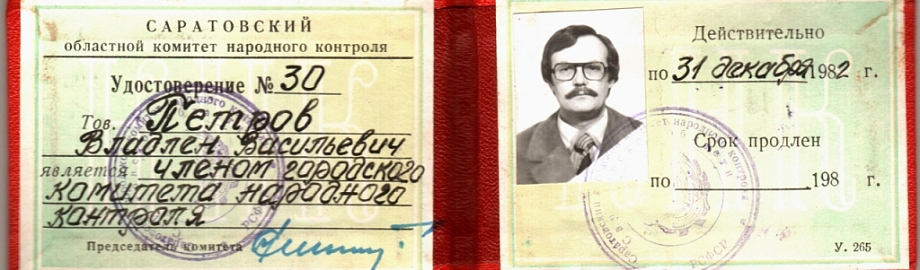

Удостоверение члена Саратовского городского комитета народного контроля. Саратов. 1982 г.

-

Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почётного звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». 1985 г.

-

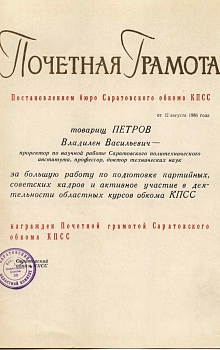

Почетная грамота Саратовского обкома КПСС. Саратов. 1986 г.

-

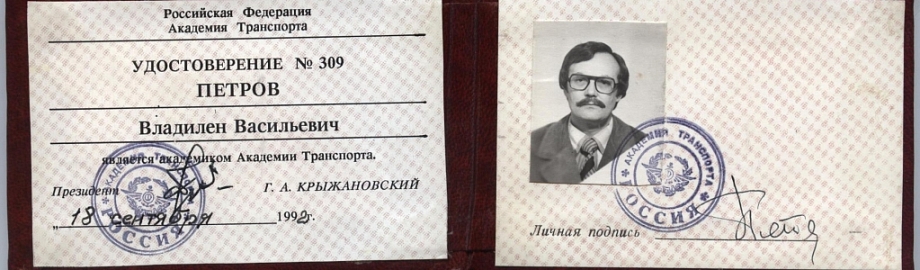

Удостоверение академика Академии транспорта Российской Федерации. 1992 г.

-

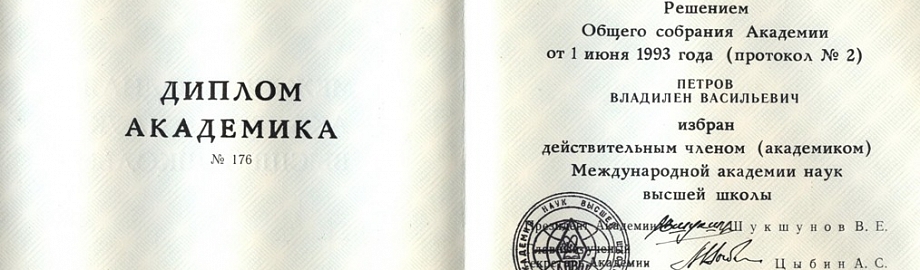

Диплом академика Международной академии наук высшей школы. 1993 г.

-

Диплом академика Академии транспорта России. Санкт-Петербург. 1993 г.

-

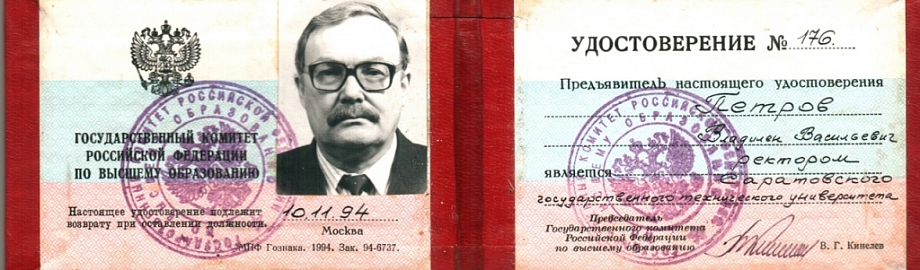

Удостоверение ректора Саратовского государственного технического университета. Москва. 1994 г.

-

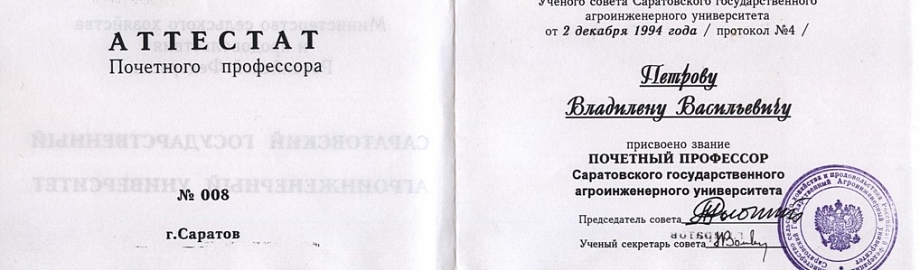

Аттестат Почетного профессора Саратовского государственного агроинженерного университета. Саратов. 1994 г.

-

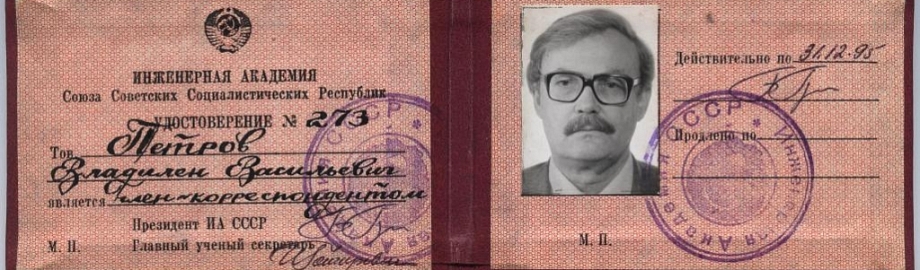

Удостоверение члена-корреспондента Инженерной академии СССР. 1995 г.

-

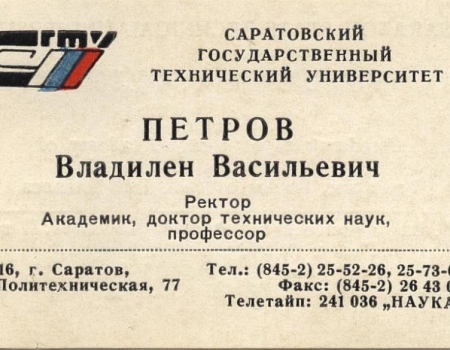

Визитная карточка ректора СГТУ В.В. Петрова. Саратов. 1993-1998 гг.

-

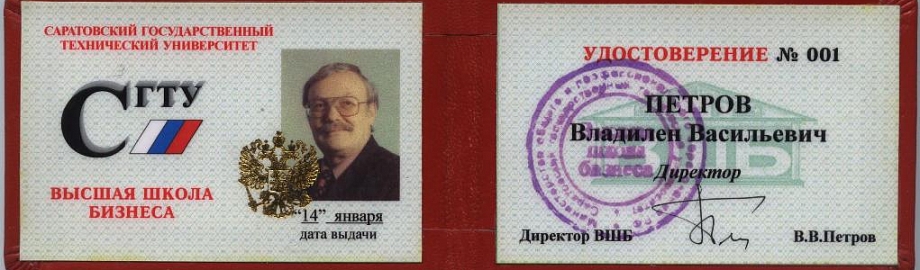

Удостоверение №001 Директора Высшей школы бизнеса. Саратов. 1998 г.

-

Диплом действительного члена Транспортной академии Украины. Киев. 1999 г.

-

Удостверение эксперта Российской академии транспорта

-

Удостоверение научного руководителя Института бизнеса и делового администрирования СГТУ. Саратов. 2001 г.

-

Диплом Почетного профессора Института развития бизнеса и стратегий СГТУ. Саратов. 2010 г.

-

Удостоверение члена комиссии по вопросам помилования на территории Саратовской области. Саратов. 2012 г.